- Apotheken-Notdienst

-

Podcast: "gecheckt!"

- Podcasts: Allergien

- Podcasts: Apotheke

- Podcasts: Arzneimittel

- Podcasts: Baby und Familie

- Podcasts: Diabetes

- Podcasts: Erkältung

- Podcasts: Ernährung

- Podcasts: Frauengesundheit

- Podcasts: Gesund leben

- Podcasts: Haut & Haare

- Podcasts: Magen-Darm

- Podcasts: Männergesundheit

- Podcasts: Medizin

- Podcasts: Naturheilkunde

- Podcasts: Psychologie

- Podcasts: Sport & Bewegung

- Podcasts: Zähne

- Podcast: Was ist das überhaupt?

- Newsletter

- Apotheke

- Medizin

- Naturheilkunde

- Ernährung

- Sport & Wellness

- Jung & Alt

- Frau & Mann

- Gesellschaft

- Service

- Gewinnspiel

- Das Apotheken Magazin

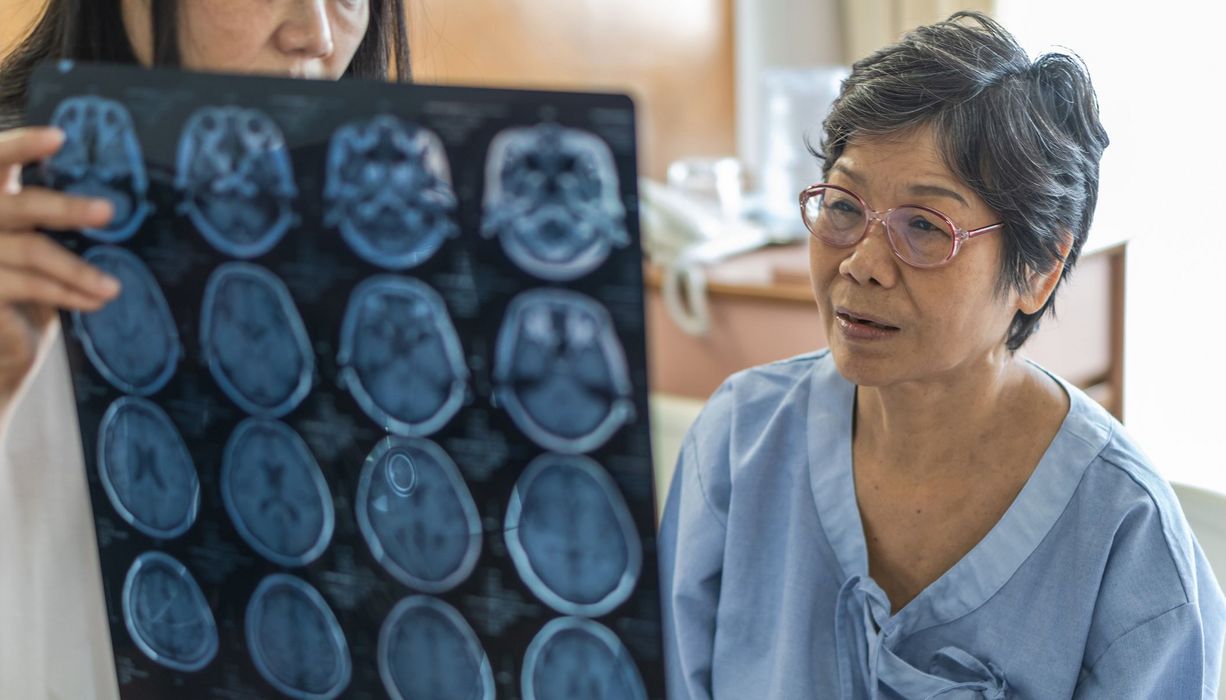

Lecanemab: Was Sie über das neue Alzheimer-Medikament wissen müssen

Mit dem Wirkstoff Lecanemab hat die EU-Kommission in dieser Woche erstmals ein Medikament zugelassen, das das Fortschreiten einer Alzheimer-Demenz verzögern kann. Warum das Präparat nur für wenige Patienten infrage kommt und wem es helfen kann, lesen Sie hier.

© Chinnapong/iStockphoto

Lecanemab ist ein Antikörper, mit dem Alzheimer im frühen Stadium behandelt werden kann – und damit das erste Medikament dieser Art, das in der EU zugelassen wurde. Der Wirkstoff kann das Fortschreiten der Krankheit ein wenig verlangsamen. Das Medikament wird sich jedoch nur für einen kleinen Teil der Alzheimer-Patienten eignen.

Zugelassen ist Lecanemab nur zur Behandlung von Patienten mit leichter kognitiver Beeinträchtigung (Gedächtnis- und Denkstörungen) oder leichter Demenz in einem frühen Stadium der Alzheimer-Krankheit. „Das ist ein Erkrankungsstadium, das viele Betroffene noch nicht bemerken – oder auch nicht wahrhaben wollen – und in dem sie die Symptome mit Stress, Burnout oder anderen Lebensumständen erklären“, bemerkt Professor Dr. Peter Berlit, Generalsekretär der Deutschen Gesellschaft für Neurologie (DGN), in einer Pressemitteilung seiner Fachgesellschaft zur Zulassung.

Und es gibt eine weitere Einschränkung: Das Medikament kommt nur für Patienten infrage, die eine oder keine Kopie von ApoE4 haben – eine bestimmte Form des Gens für das Protein Apolipoprotein E. Andernfalls ist das Risiko für schwerwiegende Nebenwirkungen wie Schwellungen und Blutungen im Gehirn zu hoch.

Experten zufolge wird es noch einige Monate dauern, bis das Mittel wirklich eingesetzt werden kann – unter anderem, weil der Hersteller verpflichtet wurde, ausführliche Handreichungen und Schulungen für Ärzte auszuarbeiten und ein Beobachtungsregister anzulegen.

Alltagsrelevante Wirksamkeit fraglich

Was kann das Medikament tatsächlich bewirken? In Studien zeigte sich, dass typische Alzheimer-Symptome bei Patienten, die Lecanemab bekamen, langsamer voranschritt. Fraglich ist Experten zufolge aber, wie alltagsrelevant diese leichte Verzögerung ist. „Sobald das Vollbild einer Alzheimer-Erkrankung vorliegt, sind die statistisch beschriebenen Effekte für den Patienten und sein Umfeld zumeist nicht mehr wahrnehmbar“, sagte Professor Dr. Walter Schulz-Schaeffer vom Universitätsklinikum des Saarlandes in Homburg.

Für wen kommt das Medikament infrage?

Von den geschätzt etwa 1,2 Millionen Alzheimer-Erkrankten in Deutschland kommt Experten des Deutschen Zentrums für Neurodegenerative Erkrankungen (DZNE) zufolge nur ein sehr kleiner Teil für die neue Therapie infrage. Als frühe Phase der Erkrankung sind demnach die ersten drei Jahre zu werten. Das sind in Deutschland aktuell schätzungsweise etwa 250.000 Menschen. 80 Prozent davon kommen mit Blick auf das ApoE4-Gen infrage. Nicht jeder dieser Patienten erfüllt aber alle Voraussetzungen für die Therapie und ist zudem daran interessiert. Konservativ geschätzt sind es Experten zufolge etwa 10 Prozent. In der Summe dieser Faktoren könnten das etwa 20.000 Patienten sein.

Bei Frauen war der beobachtete klinische Effekt in Studien deutlich geringer als bei Männern – ihr Risiko für Nebenwirkungen hingegen höher. Ob sie überhaupt von einer Behandlung profitieren, ist der Alzheimer Forschung Initiative zufolge noch unklar. Rund zwei Drittel aller Menschen mit Alzheimer sind Frauen.

Frühe Symptome schneller abklären lassen

Damit möglichst viele Patienten von der Therapie profitieren, müssten die Versorgungsstrukturen in Deutschland ausgebaut werden, so der DGN-Experte Berlit. Er schlägt vor, Hausarztpraxen stärker einzubeziehen: Diese müssten stärker für das Problem sensibilisiert werden und sollten für die aufwendige Erstdiagnostik auch finanziell honoriert werden. „Die erste diagnostische Abklärung ist zeitintensiv, das ist nicht ›nebenbei‹ zu leisten“, unterstreicht der DGN-Generalsekretär. „Eine gute Selektion der Patientinnen und Patienten ist aber wichtig, um die knappen fachärztlichen Ressourcen optimal zu nutzen und die weiterführende Diagnostik mit Untersuchung des Nervenwassers, Bildgebung und genetischer Testung nicht zu überfordern.“

Die Neurologen fordern zudem Präventionskampagnen, damit bestehende Tabus im Umgang mit Alzheimer überwunden und die Menschen für erste Symptome des kognitiven Abbaus sensibilisiert werden. Übrigens muss nicht immer hinter ersten Symptomen eine tatsächliche (Alzheimer-)Demenz stecken. Auch deshalb ist eine frühe Abklärung ratsam. Es gibt einige Anhaltspunkte, die bei einer ersten Einordnung helfen. Welche das sind, lesen Sie hier.

Medikamente ohne Zuzahlung

Alle zwei Wochen neu: die aktuelle Liste der zuzahlungsfreien Arzneimittel.

Anzeige

Seltene Bluterkrankung (MPN)?

Besuchen Sie am 26.04. in Marburg den MPN Patient*innentag für Betroffene und Angehörige…

Arzneimitteldatenbank

Medikamenten-Name oder Wirkstoff eingeben für mehr Informationen.

Podcast "gecheckt!"

Podcast: Wie steuern Hormone unser Wohlbefinden?

Die körpereigenen Botenstoffe beeinflussen uns tiefgreifend auf vielen Ebenen und in fast allen…

Aktuelle Nachrichten

aus Apotheke, Forschung und Gesundheitspolitik.

Krankheiten von A - Z

In diesem Lexikon finden Sie umfassende Beschreibungen von etwa 400 Krankheitsbildern